|作者:罗会仟策略红

(中国科学院物理研究所 北京凝聚态物理国家研究中心)

本文选自《物理》2025年第4期

摘要室温超导作为物理学皇冠上的明珠之一,吸引了众多科学家的持续关注和不懈努力。近年来,关于室温超导的报道既屡见不鲜亦充满争议,反映了人们对实现室温超导的热切期待。文章介绍了超导现象的基本特征、判定方法和典型材料,总结了“室温超导”相关的多起乌龙事件背后的经验教训。作者依据个人经验,提出了实现室温超导的10条可行性科学路径;最后表达了对室温超导的一些理性思考。作者认为,随着各类超导材料的不断涌现,室温超导的时代必将加速到来。但面对室温超导要保持谨慎乐观的态度,认真审视每一个科学判据,发掘可能的实用化价值,实现科学意义上的重大突破。

关键词室温超导,超导电性,超导材料,高温超导体

1

超导现象简介

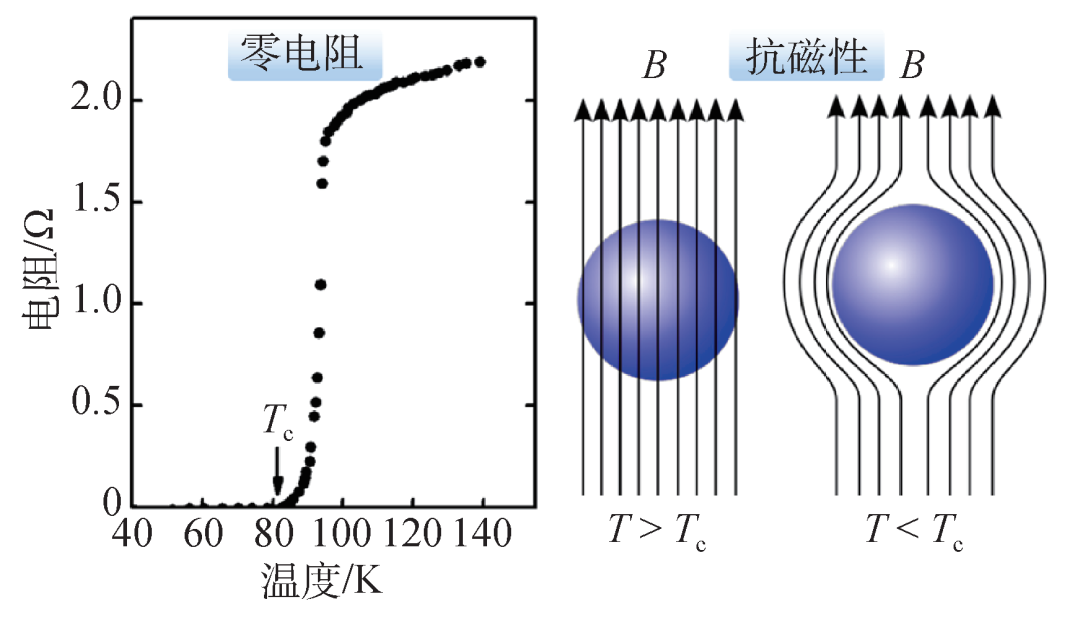

超导是凝聚态物质在低温下呈现的一种宏观量子现象[1]。超导材料具有绝对零电阻、完全抗磁性和磁通量子化等特性(图1),可以突破传统金属材料的电磁极限或量子极限,实现低损耗输电、高密度储能、高速磁悬浮、高场磁体、高频率谐振腔、高灵敏光电探测和高性能量子计算等[2]。超导现象的研究极大拓展了人们对凝聚态物质中量子物态及其微观机理的认识,加速了现代实验测量手段的发展和测量精度的持续提升,并启发了粒子和天体物理领域的一些理论研究[3—5]。正是如此,超导现象自1911年发现以来,就一直占据物理前沿领域的热点,吸引了无数科学家的关注[6,7]。

图1 超导体的两大特征:零电阻和抗磁性

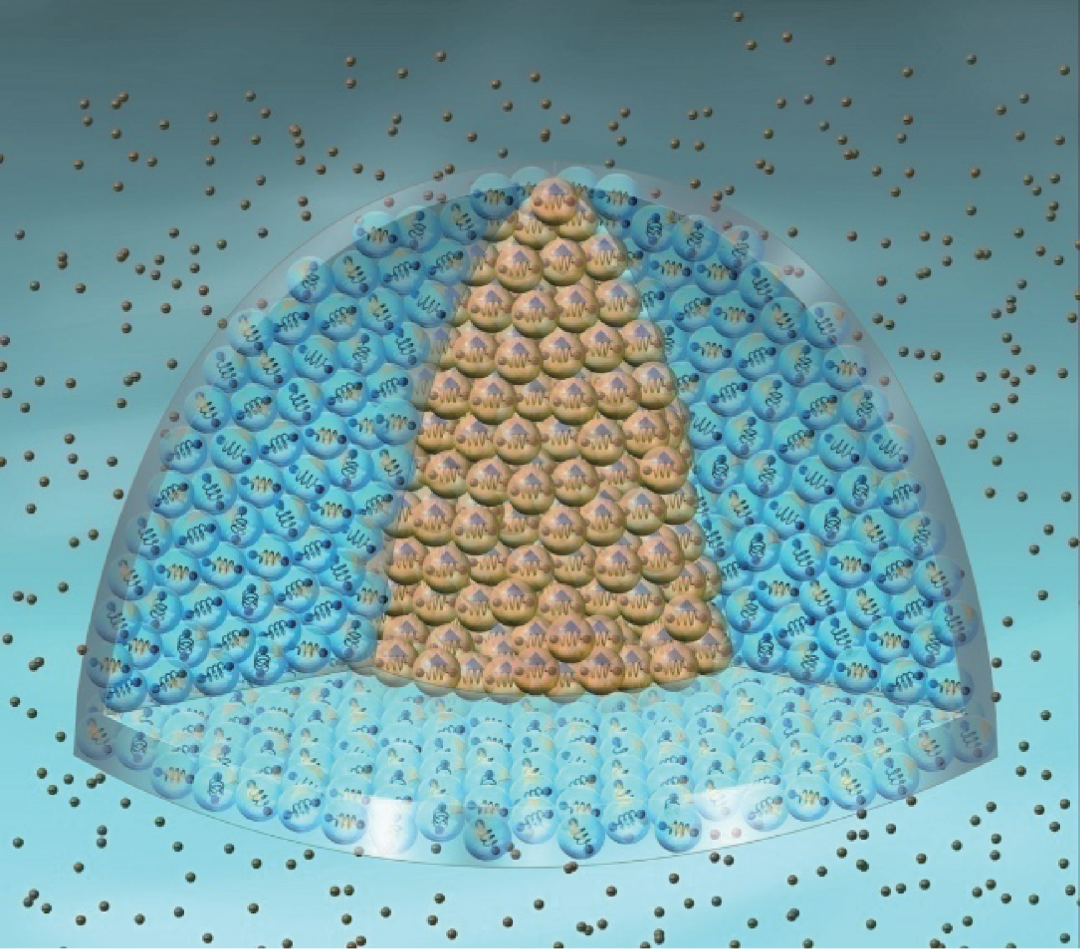

超导属于典型的热力学二级相变,其物理本质是材料内部电子的相位不变性产生了自发对称性破缺 [8]。从微观上来说,当温度降低到临界温度( T c)时,超导材料内部的巡游电子将因某种相互作用而出现两两配对,电子对进一步发生相位相干并凝聚成低能的超导态。处于超导态的所有电子对具有一致的相位,可以统一用超导波函数来描述,故而被称为“宏观量子态”。超导态中的电子对能量低于费米能,或反过来说,破坏处于超导态的电子对需要付出一定的能量代价,这被称为“超导能隙”。因此,超导态可以认为是电子系统在低温下形成的一种“自发有序态”,它与高温正常态相比具有更小的熵,是可以稳定存在的(图2) [9]。由于配对的电子对动量相反,因此在被散射前后得到或失去的能量总是对等,电子对中心能量保持不变,从而实现绝对零电阻;而在超导能隙保护下的电子宏观量子态其空间尺度覆盖整个超导材料,在低温下可抵御一定强度的外部磁场的入侵,从而实现完全抗磁性 [10]。

图2 超导态是受能隙保护的电子库珀对的宏观量子凝聚态(来自physics.illinois.edu)

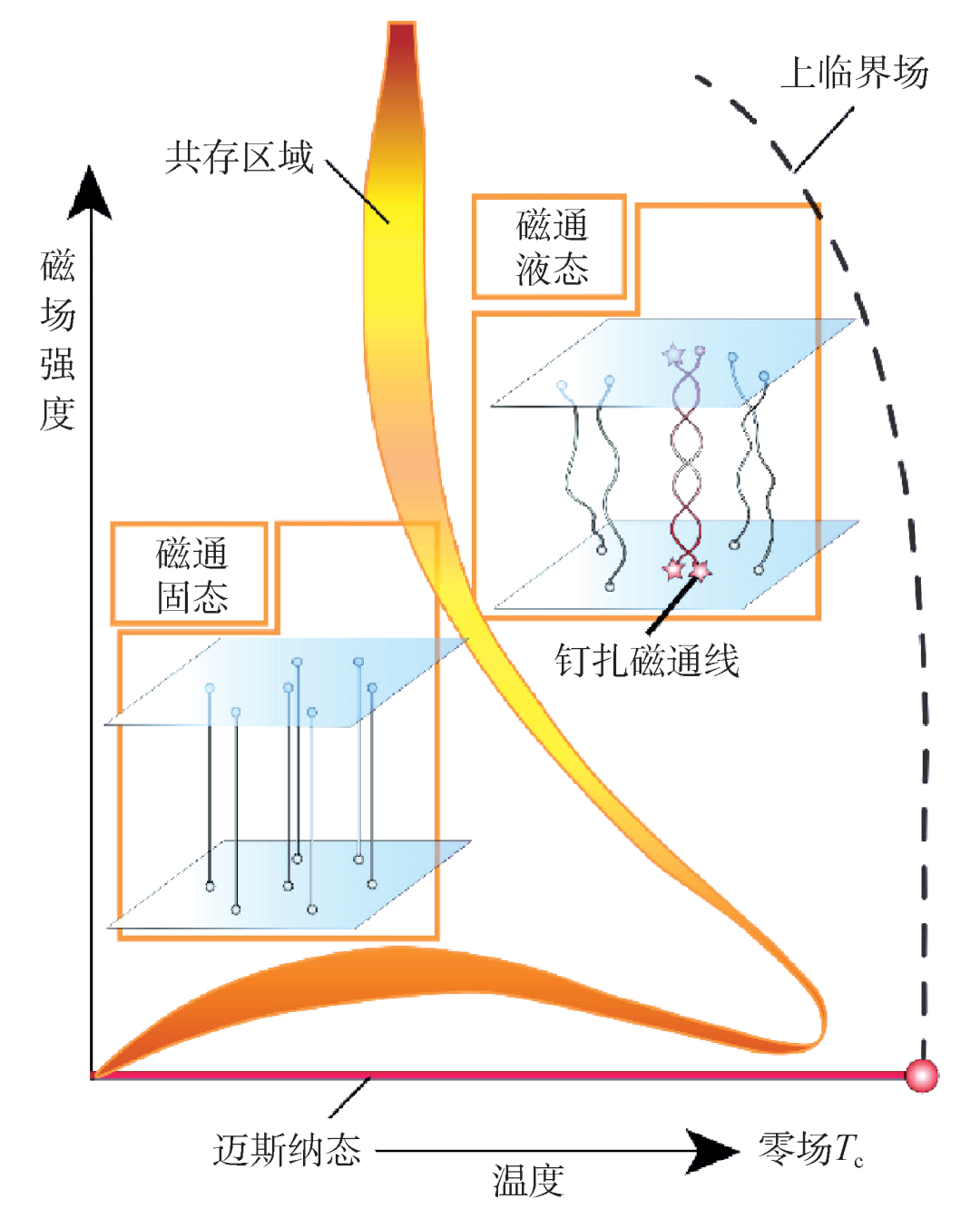

判断一个材料是否属于超导体,必须同时具备绝对零电阻和完全抗磁性两个特征,二者缺一不可。确切来说,目前研究认为超导体的电阻率上限至少是10 -24 Ω·m,这比传统的金属良导体如铂、金、银、铜、铁、铝等的电阻率(约10 -10 Ω·m)还低了十几个数量级。而在极低温和弱磁场环境下,超导体的抗磁体积可达-100%,远远超过其他抗磁材料(如水的抗磁性约为-0.0009%,石墨的抗磁性约为-0.04%) [5,11]。用实验测量材料的零电阻态比较容易实现,例如采用传统的四电极法测量直流电阻,电阻值会等于或低于仪器测量精度,且无论加正反电流,测到的电压会忽正忽负。然而磁性证据的实验判定较为复杂,因为绝大部分超导体被归类为“第二类超导体”,它们在磁场高于下临界场( H c1)时,完全抗磁性即被破坏,磁力线进入到超导体内部形成量子化的磁通涡旋态 [12]。此时,零电阻态仍有可能保持,直到磁场达到上临界场( H c2),磁力线完全覆盖超导体时,零电阻态才被彻底破坏。处于 H c1和 H c2之间的状态被称为“混合态”。混合态下的磁通涡旋可以形成稳定有序结构的“磁通固态”,也可能因温度或磁场的升高而被融化,出现塑性态或液态,以及蠕变、跳变、雪崩、流动等一系列复杂的行为,进而导致能量耗散(图3) [13,14]。另外,考虑到实际材料的纯度并不能达到100%,这意味着实验上要真正测量到-100%的完全抗磁性(即磁化率为-1)存在很大的挑战。此时,可以改变加磁场和降温的顺序,测量“场冷”和“零场冷”的磁化率—温度曲线,两者将同时在相变温度( T c)发生转变。结合测量 M— H磁化曲线,在低场下磁化强度 M与外磁场 H成线性关系,高场下存在明显的抗磁性磁滞回线,可以进一步判断磁通线的分布状态。原则上来说,零场冷下的抗磁体积能达到-10%以上,且又具有零电阻特性,电阻转变曲线能够被磁场持续往低温抑制,具备以上这些特征基本上能判定一个材料属于超导体 [12]。除了电阻和磁化率证据之外,超导还可以有相关的热力学证据,例如电子比热容的不连续跃变、热导率的转变或熵减小等等。不过,由于材料体系的比热容成分复杂,原子晶格热振动、原子磁矩、杂质散射甚至原子核磁矩等均会贡献不同程度的比热,导致电子比热的贡献不明显,要测量到热力学证据更为困难。此外,单纯从电子态能隙的出现并不能作为超导判据,因为许多其他电子有序态(如电荷密度波和自旋密度波等)同样可以出现能隙。

图3 第二类超导体在磁场下的复杂行为

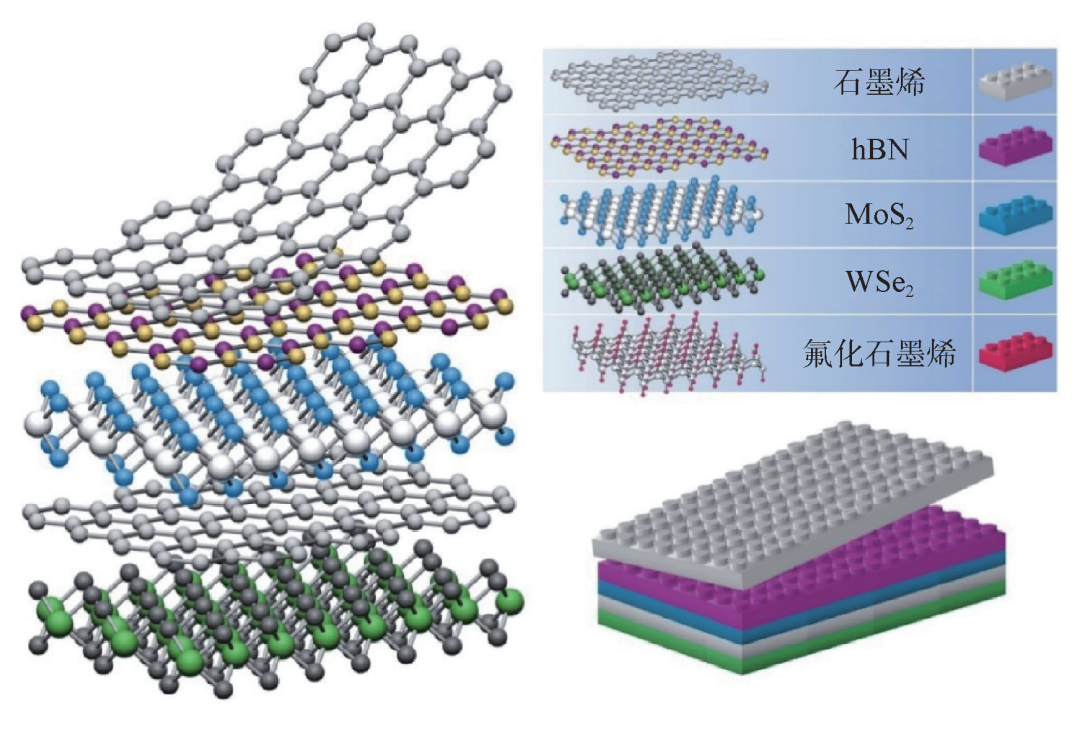

百余年来,超导研究的魅力不减。一方面,人们寄希望于寻找到综合性能优越的超导材料,实现超导的大规模实用化;另一方面,人们充满期待在超导材料中发现各种新奇量子物态,拓展我们对物质科学的认知边界。超导材料并不是很稀有,截至目前,人们发现了上万种超导材料,几乎遍布各种已知的化合物形式,包括单质、合金、金属间化合物、氧化物、硫化物等等 [1—5]。根据材料的化学组成和物理性质,典型的超导材料有:元素超导体(包括金属和非金属元素单质)、合金超导体(包括金属元素和硼、碳、氮、磷等元素的二元和多元合金)、重费米子超导体(载流子的有效质量很大)、铜氧化物超导体(超导电子主要由铜贡献)、铁基超导体(包括铁砷化物、铁硒化物、铁硫化物等,超导电子主要由铁贡献)、镍氧化物超导体(超导电子主要由镍贡献)、有机超导体(含碳元素为主的有机物,包括石墨烯、C60及多种含苯环有机物)、氢化物超导体(含高压下的金属富氢化物超导体)等等(图4) [12]。其中,仅铜氧化物和铁基超导体在常压下 T c能超过40 K甚至突破液氮沸点(77 K),被称为“高温超导体” [15]。这里的“高温”,仅仅是相对于大部分金属单质和合金在常压下的低 T c(通常小于20 K)而言,通常高温超导体以常压 T c>40 K为判据,历史上也曾用20 K作为分界线 [16]。部分氢化物和镍氧化物超导体需要借助高压,亦能达到80 K甚至200 K以上的超导电性,也可划为“高温超导体” [17—24]。毫无疑问,低温是制约超导规模应用和物性研究的最大瓶颈,目前发现的所有超导体中极少有突破液氮温度的体系,意味着在大部分情况下实现超导需要借助昂贵的液氦来维持低温环境。如何寻找到 T c尽可能高温,甚至达到室温(通常默认为300 K)的超导体,是超导领域一直以来的终极梦想 [25]。室温超导也因此被誉为“物理学皇冠上的明珠”之一。

图4 典型超导体的晶体结构、发现年份及其临界温度

2

“室温超导”的乌龙事件

历史上,理论物理学家提出了许多室温超导材料的构想,例如金属氢和各种复合有机化合物等,实验物理学家也进行了无数次尝试,但目前为止,科学意义上的室温超导并没有真正实现。目前公认的常压Tc最高的超导体是铜氧化物HgBa2Ca2Cu3O8+δ (Hg-1223,Tc=134 K)[26],高压下Tc最高的超导体是稀土富氢化物LaH10 (Tc=250—260 K,P=170—188 GPa),都未达到室温超导的判定标准(300 K)[20—25]。

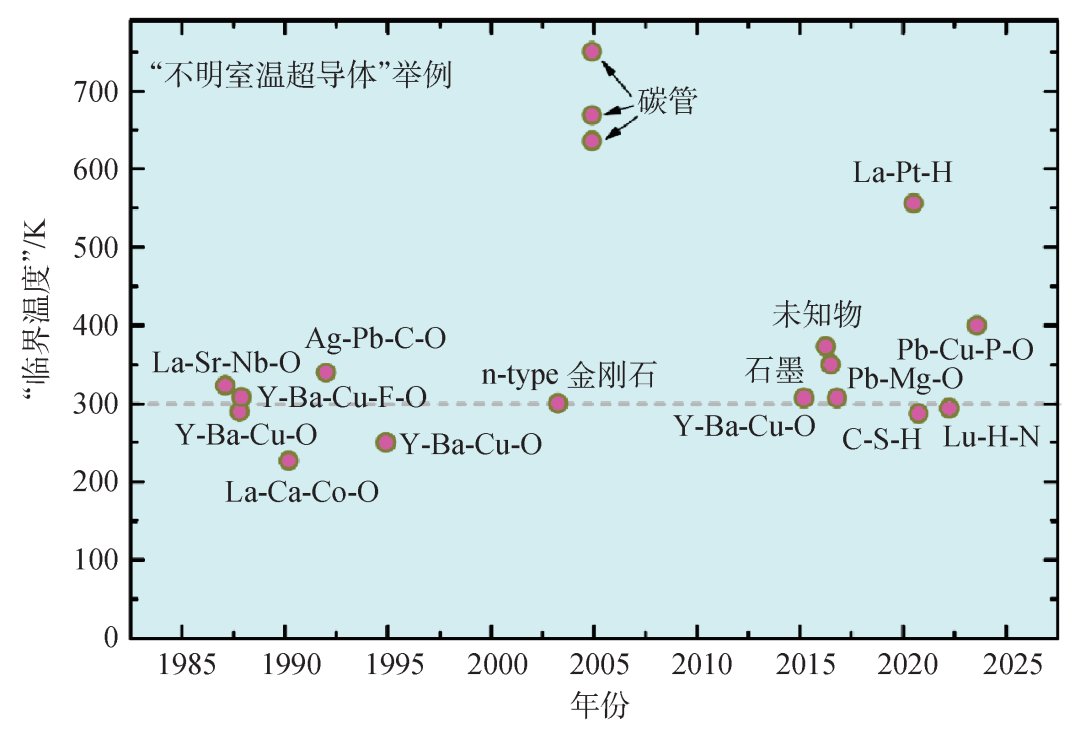

虽然人们已经发现了众多超导材料,但在长期的探索实践中,仍有大量的难以确定的超导体,其中不乏 T c宣称很高甚至超越室温的材料。这些所谓的“新超导材料”往往不符合上述超导体的准确判据,即很难兼具绝对零电阻和完全抗磁性,尽管部分结果在某些科技期刊得以正式发表,但它们基本上无法被第三方独立重复验证,科学家们把它们统称为“不明超导体”(unidentified superconducting objects,USO)(图5) [27]。

图5 “不明室温超导体”的出现年份和临界温度

以下,我们简要梳理一些“室温超导”的乌龙事件,限于篇幅,仅列举几个典型案例。

时间首先回溯到20世纪80年代。1986年,瑞士的柏诺兹和缪勒发现铜氧化物Ba xLa 5- xCu 5O 5 (3-y)(后确证为La 2-xBa xCuO 4,La-214体系)可能存在35 K的超导电性 [28],打破了Nb 3Ge多年以来的 T c记录(23.2 K) [29]。次年,中美科学家赵忠贤、吴茂昆、朱经武等人在 Ba x Y 5- x Cu 5 O 5 (3-y)(后确证为YBa 2Cu 3O 7 -δ,Y-123体系)中发现93 K的超导电性, T c首次突破了液氮温区 [30,31]。到1993年,Hg-1223体系创下了常压下134 K左右的 T c记录 [26]。短时间内,铜氧化物高温超导体的Tc得以迅速提升,引发了人们对室温超导的热切遐想和激烈角逐。受限于当时的材料制备技术,许多新发现的铜氧化物超导体纯度并不高,加上实验表征技术手段的不足,导致超导相关判据并不严谨,分子结构无法准确给出,实际结果混杂着许多USO。例如,1987年8月就有报道称YBa 2Cu 3O 9 -δ不仅存在90 K左右的超导电性,还可能在290 K左右存在另一个相变,是否属于超导转变尚待确认 [32];在S或F部分替代O的Y-123材料中,还有报道称发现了108 K或155 K甚至308 K的超导电性 [33,34];在Y-211和Y-123的混合相中,磁化率测量出现了250 K的“超导迹象” [35];直到2015年,仍有人声称Y 2Ba 10Cu 12O 25具有307 K的超导 [36]。诸如此类的报道层出不穷,但最终都被否定。

受到铜氧化物高温超导体的启发,科学家们一度热衷于在各种过渡金属氧化物中探索高温超导电性,为此也曾出现过诸多乌龙事件。例如,1989年,日本科学家在La-Sr-Nb-O块体和薄膜中发现存在228—323 K的“超导迹象”,但并没有达到零电阻态 [36];1990年,前苏联科学家声称在钴氧化物LaCa 2Co 3O (6+y)找到了227 K的超导电性,然而在更低的174 K却出现了铁磁相变,明显与超导态存在互斥 [37]。诸如此类的氧化物“高温超导体”还有Ag xPb 6CO 9( T c=340 K)、AgSr 2RuO 4 ( T c=250 K)、Cd 5MgO 6 ( T c=310 K)、Pb 3MgO 5 ( T c=307 K)等等 [36],这些材料往往物相不纯,也无法给出合理的零电阻或抗磁性的证据 [36]。无独有偶,2023年,韩国科学家报道Pb 10-xCu x(PO 4) 6O中存在400 K以上的超导电性,但很快大家就发现该材料混有大量杂质,其完全抗磁性和零电阻的判据均远未能达到科学标准,电阻的突降可能来自Cu 2S杂质的绝缘体—金属相变,而所谓“磁悬浮”的现象则来自于铁磁杂质的不均匀性 [38—43]。

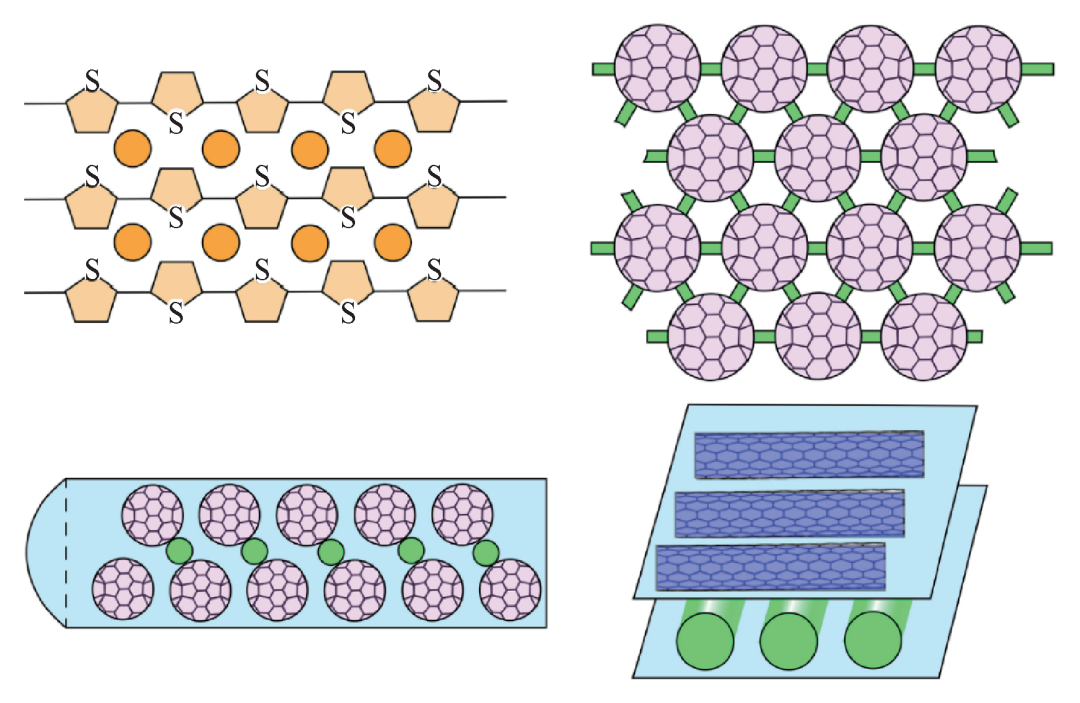

在探索室温超导的过程中,USO的“重灾区”在各种有机材料。这类材料大部分含有苯环结构,因而存在微弱的抗磁性,但是因为提纯困难、价格昂贵、空气敏感、化学稳定性差等各种因素,固体材料的电阻测量挑战极大,故而所谓“超导证据”往往都是极其微小的抗磁体积。典型的有石墨粉、石墨矿、石墨烯、碳纳米管等各种结构,所谓超导临界温度从10 K到700 K的都有 [5,25]。事实上,理论科学家曾人为设计了一系列的“室温有机超导体”(图6),认为有机超导体 T c有可能突破1000 K,但这些都只停留在设想阶段,至今无一能实现 [5,44]。2000年左右,一位德国科学家Jan Hendrik Schön声称他找到了多种“有机小分子超导体”,并很快付诸了电子学器件的应用,在 Nature和 Science等顶级期刊发表了十余篇论文。然而,很快他同事就举报这些论文的数据造假,因为他几乎不去实验室,或者做实验过程不允许任何其他人看到,数据来源十分可疑。经调查,Schön这些论文全部存在严重的学术不端,被陆续撤稿。2011年,Schön的博士学位也最终被他母校撤销。这起事件让他获得了“物理学史上50年一遇的大骗子”的骂名,让整个科研界引以为戒 [5,45]。

图6 人工设计的“室温有机超导体”

不同于其他USO,金属氢则可谓是“天选之子”的室温超导体。因为根据常规BCS理论,在高压下形成的金属氢,具有极强的声子振动能量和极高的电子态密度,可以较为准确地推断出来其 T c必定超过300 K,但究竟在多高压力下可以实现金属氢并不清楚 [46]。理论学家经过多次修正计算结果,实验物理学家们则持续不断地努力了近90年,仍然没有可靠的金属氢证据。人们普遍认为实现金属氢需要500 GPa左右的极端高压环境,这已经是自然界最硬材料——金刚石的极限静态压力,实验成本非常高昂。2017年,美国哈佛大学的Ranga Dias和Isaac Silvera宣称在495 GPa下发现金属氢,但业内很快就质疑Dias的结果不具有可重复性,且金属化的证据不够有说服力,当时也并未给出零电阻等超导的证据 [47]。其实在2015年,德国科学家Drozdov和Eremets已经在H 3S中发现了202 K的超导,压力约为160 GPa [20]。虽然H 3S的高压超导也经历过很长的时间才被同行验证并得到承认,但这开辟了一条探索高温超导的新思路,即在氢的化合物中寻找超导电性,或许不需要那么高的极端压力。2020年,Ranga Dias已到美国罗切斯特大学工作,他声称在C-H-S三元体系实现了288 K的“室温超导”( P=267 GPa) [48];2021年,Dias等又声称在Y-H体系实现了262 K( P=182 GPa)的高压超导 [49];2023年3月,Dias等再次声称在Lu-H-N体系实现了294 K的“室温超导”,并且压力已降低至1 GPa左右 [50]。然而这些结果都没有被其他研究团队独立验证,在J. E. Hirsch为代表的理论物理学家的严重质疑下,Dias不得不承认他对原始数据进行了不恰当的“扣除背景”的操作。在一系列严格调查之后,针对Dias的16项学术不端指控均成立,这三篇论文也前后被撤稿,关于高压金属氢化物“室温超导”的闹剧也终于在2024年落幕 [51]。

纵观室温超导的多起乌龙事件,笔者认为本质的原因在于缺乏严谨的科学态度和开放的科学精神。判定一个材料是否属于室温超导体,必须在300 K以上兼具绝对零电阻和完全抗磁性的两大要素,最好能够给出材料的基本结构和其他物性表征结果,并公布材料合成和测量的细节,积极和其他研究团队合作,完成第三方的独立验证。同时,也提醒公众在面临“室温超导”的报道时,一定要先冷静看待,从科学角度来论证其是否满足超导的基本判据。

3

实现室温超导的可行性路径探讨

尽管历史上有众多室温超导的乌龙事件,但科学家们对室温超导仍然是满怀信心的,或许实现室温超导仅仅是时间问题。确实,根据已有的经验,科学家们早就有一些明确的思路去探索室温超导体。以下,笔者尝试总结一些实现室温超导的可行性路径,供大家探讨。需要强调的是,以下观点纯属作者个人观点,其中某些观点在超导研究领域可能会有完全不同的理解,是否能真正据此实现室温超导,也有待时间的检验。

3.1 极端高压下的金属氢化物超导体

关于高压氢化物的超导至今仍然存在一些疑虑,特别是在百万大气压级别的极端高压下物性测量非常困难,除了电输运性质之外,磁化率、比热和能隙等超导相关证据很难获得。不过除了少量的USO不能被验证之外,氢化物超导体相关实验的可重复性还是被业界承认的,甚至可以说,高压条件下的金属氢化物仍然是最有希望发现室温超导的材料平台,即便对于超导应用而言并不友好。在元素周期表中,除了惰性气体之外,氢元素几乎可以和任何一个元素形成各种化合物,特别是在高压条件下,氢化物的形式是海量存在的,至今仍有大量未知材料尚待合成。目前,高压氢化物超导体的探索主要集中在金属(特别是稀土金属)元素与氢的二元化合物,因为其高压下的化学稳定结构可以通过数值计算来准确预测,进一步借助强耦合的BCS理论(比如G. M. Eliashberg和W. L. McMillan的理论),就可以计算出其对应的 T c。一些 T c>200 K的高压氢化物超导体如LaH 10、CaH 6、YH 9等就是如此被发现的(图7) [22—24]。近年来,科学家开始探索三元氢化物超导体,一方面在高压下可能获得更高的 T c(如(La,Y)H 10、(La,Ce)H 10、(La,Sc)H 12等) [52],另一方面依靠材料内部化学压力的辅助,可能大大降低所需要的外部物理压力,甚至有可能发现常压的室温超导体(如理论预测的LiMgH、CaBeH等) [53,54]。实验上,常压的氢化物超导体在早年就有发现(如Th 4H 15、PdH、NbH 0. 69等) [12],理论上也预测了一些50 K左右的常压少氢化物超导体(如PdCuH x、Al 4H、Pb 4H等) [55]。随着计算能力的大幅提升和材料合成技术的发展,未来在氢化物中实现高压室温超导甚至常压室温超导,都是极有可能的。

图7 极端高压下的氢化物超导体发现年份和临界温度

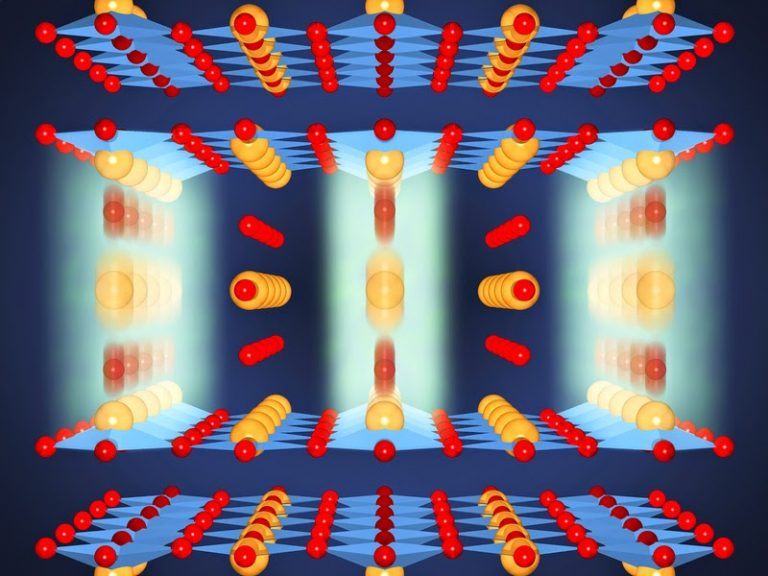

3.2 多种相互作用增强的非常规超导体

一般来说,符合常规BCS理论描述的超导体,称之为“常规超导体”,即电子通过交换原子热振动的能量量子——声子来形成“配对”,配对后的电子发生相位相干并凝聚成有能隙的超导态,配对电子被称为“库珀对”(注:以物理学家L. N. Cooper命名) [9,10]。实验表明,几乎所有超导体中的载流子都是库珀对,但是它们配对、相干和凝聚的方式却千差万别,声子并不是唯一的“配对胶水”。对于铜氧化物超导体、重费米子超导体、铁基超导体以及铬、锰、镍等其他过渡金属为基的超导体而言,贡献超导的原子们不仅因为热振动产生了声子波,还因为原子磁矩之间的相互作用而产生了长程自旋波或短程自旋涨落,它们都有可能成为电子配对的胶水 [56]。这些非声子作为媒介的电子配对的超导体,统称为“非常规超导体”,意味着其超导态不满足传统BCS理论的描述,如配对波函数不再是单一相位的各向同性 s波,而可能是 p波、 d波、 f 波或 s±波等 [57]。在非常规超导体中,电子—电子间相互作用不仅要考虑电荷自由度,还必须考虑自旋自由度等,使得它们之间关联效应很强,即便是其正常态,也无法用近自由电子近似下的金属导电理论来理解,因此它们也被称为“强关联电子系统”(图8)。非常规超导的微观机制目前并没有统一的理论解释,但普遍认为自旋涨落扮演着很重要的角色。典型的证据是低能自旋涨落存在一种集体激发模——自旋共振模,共振能量与 T c成简单的线性正比关系,共振模的强度与超导凝聚能相关 [58]。类似地,人们还发现自旋涨落的能隙、超流密度、正常态电阻斜率等多个与 T c成标度关系的物理量。这些证据表明,非常规超导体中某些相互作用或它们的某种组合可以有效提升 T c。这里说的“某些相互作用”并不完全排斥声子,除了声子和自旋涨落之外,提供配对的胶水还可能是“极化子”等一些更复杂的准粒子,不过相关理论尚待实验的检验 [5]。所以,原则上来说,如果理解了非常规超导的微观机理,找到合适的多种相互作用的增强效应,就有可能再度提升它们的 T c。例如打破铜氧化物超导体的常压下 T c=134 K的记录,或者铁基、镍基等超导体的 T c取得新突破等。

图8 过渡金属化合物中的各种非常规超导体(来自https://doi.org/10.1360/SSPMA-2023-0409)

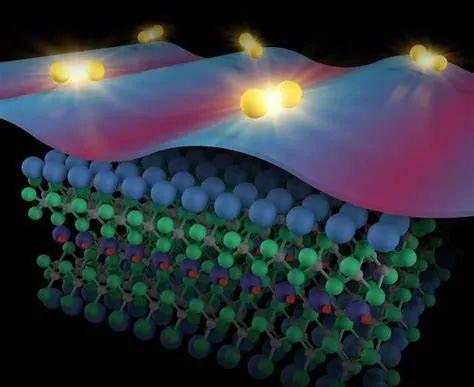

3.3 准二维界面超导体

提到超导的应用,人们往往联想到的是强电流或强磁场下的应用,这些应用往往要求超导材料为块体或线带材的形式。实际上,超导的弱电应用潜力也是十分巨大的,例如低损耗数字电路、弱磁探测、高频微波器件、太赫兹波探测、量子精密测量、量子计算等都可以用到超导电子学元件,我们生活用电的电压基准,就是基于超导隧道效应来确定的。超导弱电应用的材料大部分是薄膜形式,或者可以称之为准二维超导体。如果能够在超导薄膜或特定的界面组合中寻找到室温超导体,那么必然对超导弱电应用带来革新。目前发现的一些准二维界面超导体已经展露了优势(图9) [12,59]。例如在Cu-Al-Sn超结构中存在界面增强超导的现象;不超导的LaAlO 3/SrTiO 3界面出现了0.2 K的超导电性 [60];La 1.55Sr 0.45CuO 4/La 2CuO 4超结构的最高 T c可达38 K [59];在SrTiO 3、BaTiO 3和LaFeO 3衬底上的FeSe单原子层薄膜, T c分别为65 K,75 K和80 K,远远超过块体FeSe的9 K [61,62];在EuO/KTaO 3体系中,当KTaO 3的(111)或(110)面处于界面时才超导,(001)面却不超导 [63]。如果能够从微观上理解界面超导的机制,从而设计一些合适的界面超导体,是有可能获得室温超导材料的。

图9 表面界面超导现象(来自https://scitechpost.com/)

3.4 载流子大幅可控的超导体

在铜氧化物、铁基和镍基等高温超导体中,有一个非常普遍的现象就是超导Tc可以借助“载流子掺杂”的方式来调控。即通过元素替换或原子空位来引入更多的电子或空穴,从而改变体系的载流子浓度,对应的 T c会出现一系列非单调的变化。如铜氧化物中有典型的“拱形”超导相图区域,且空穴和电子型并不对称。这意味着,对这类超导体调控其载流子浓度, T c有可能进一步被提升(也可能是被抑制)。需要指出的是,不仅是非常规超导体有此类性质,载流子调控对一些存在电荷密度波序的常规超导体也是有效的。除了掺杂以外,还可以借助液体离子门、固体离子门甚至电化学的方式来人工注入电子或空穴并改变载流子浓度,甚至实现 T c的连续可调(图10) [64,65]。如果有合适的办法,在一些 T c未饱和的材料中实现更大幅度的载流子调控,室温超导电性也是值得期待的。

图10 利用门电压调控载流子来诱发超导(来自https://news.mit.edu/)

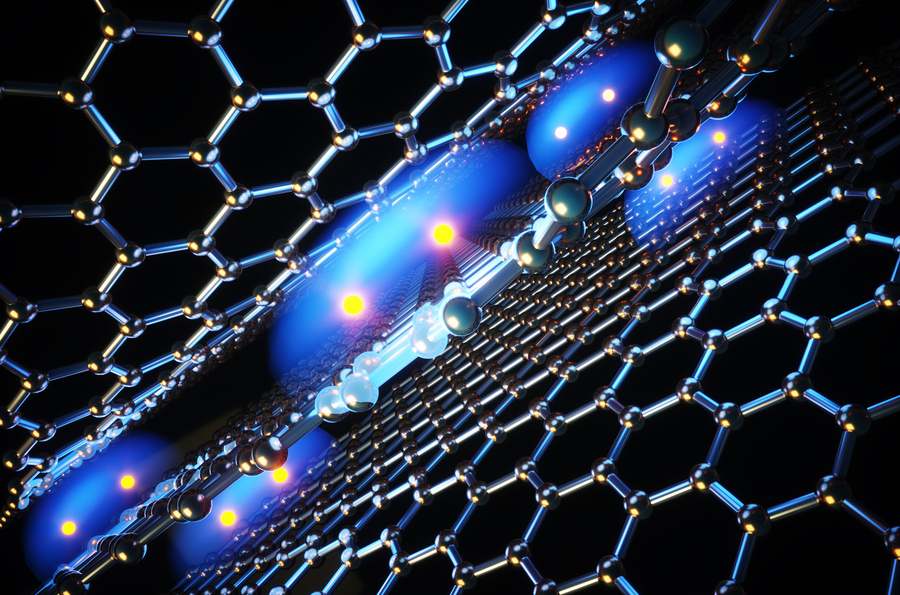

3.5 人工设计的介观超导体

在超导态下的库珀电子对并非是两个黏在一起的电子,库珀对在空间上有相当大的距离,这个特征尺度被称为相干长度 ξ,亦可理解为库珀对到材料表面的特征衰减距离。对应的物理量还有外磁场的穿透深度 λ,即磁场从表面渗透破坏库珀对时出现的特征距离。在金兹堡—朗道理论框架下,定义零温下比值 κ= λ/ ξ,如果 κ<1/ 意味着界面能为正,属于“第一类超导体”;如果κ>1/意味着界面能为负,属于“第二类超导体”。对于传统金属超导体,λ和ξ大约在几十甚至几百纳米,这意味着是原子间距的100到1000倍左右,这才是真实的库珀对空间距离[2,5]。那么,如果超导体在某些维度上受限,比如二维的单层材料或一维的纳米线材料,受限方向上的空间距离不足以维持相干库珀对的存在,但不受限的方向则可能增强库珀对的相干性和对外磁场的 抗干扰能力,对应着Tc的大幅度提升。通过合理的人工设计,是有希望在介观尺度构造一些特殊的结构来增强超导电性,最终获得室温超导电性的。可能的方案有:在超导薄膜上借助打孔、刻蚀、生长等方式构造准二维或准一维的纳米级结构;利用单原子层二维材料重新构造复合结构,并控制其局部形变、载流浓度、原子层间距等,如转角石墨烯、叠层二维材料、多壁纳米管等,又称为二维材料的“原子乐高”(图11)[66—69];将三维材料减薄到单元胞或单原子层,并对其载流性能进行调控,例如单层的Bi2Sr2CaCu2O12+δ仍然保持块体的Tc[70]。和界面超导材料体系类似,介观超导材料也并不适用于强电应用,但有可能做成有特殊功能的电子学器件。

图11 二维材料的“原子乐高”(来自https://www.nature.com/articles/nature12385)

3.6 有机—无机复合型超导体

相比于无机材料,有机材料的构型和种类都要多得多,只是它们大部分都是绝缘体或者软物质。正是在探索导电有机材料过程中,科学家们发现了有机超导体。后来人们发现许多带苯环的有机物通过加压或注入碱金属等提供载流子,也可能成为超导体。进而,我们可以发挥想象,在各种有机—无机复合材料中,是否存在导体甚至超导体,乃至室温超导体呢?举例来说,有一类“金属—有机框架材料”(MOF)由金属原子或团簇与有机材料复合而成,是化学化工常用的一类多孔材料,其结构种类非常繁杂,且有“刚柔并济”的性能。近些年来一些导电的MOF也被陆续发现,如Cu[Cu(pdt) 2]、Zn 2(TTFTB)、TCNQ-Cu 3(BTC) 2等(其中TCNQ是一种有机超导体),它们当中是否有可能存在超导体也是十分值得探究的问题(图12) [71]。科学家们还尝试在一些准二维的超导体中掺入有机分子,从而改变原子层间距。这个实验方案有点类似于NaCoO 2材料或FeTe 1-xS x材料吸水之后晶格膨胀从而诱发超导 [72,73],本质原因是材料的准二维性增强,受限的量子涨落反而更有利于超导的出现。在FeSe掺入TBA(叔丁醇)、CTA(三醋酸纤维素)等有机大分子之后,其 T c确实从9 K提升到了40 K以上,增长了4倍多 [74—76]。若在 T c=100 K左右的超导体进行类似操作,是否可以获得 T c等于300—400 K的超导体呢?

图12 人工设计的金属—有机框架材料(来自https://scitechdaily.com/materials-of-tomorrow-mits-breakthrough-in-predicting-stable-metal-organic-frameworks/)

3.7 原子高度无序超导体

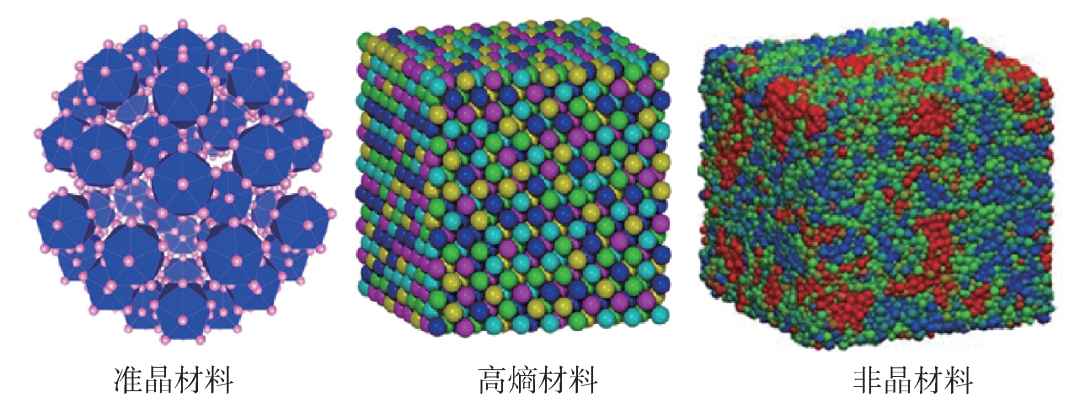

我们通常研究的超导材料都是晶体材料,即内部原子具有长程有序的周期结构。在原子局域无序状态下,是否有超导电性的存在?已有的研究表明,无论在缺失平移对称性的准晶材料、原子占据高度无序的高熵材料和原子长程无序的非晶材料中,都有可能出现超导电性(图13) [77—79]。这类超导体也能因为含有超导金属单质或合金的成分,所以 T c普遍低于20 K。在原子高度无序情形下,库珀电子对如何形成并保持稳定,是一个具有理论挑战的难题,我们也不排除存在“局域室温超导”的可能性。

图13 几类原子高度无序材料

3.8AI辅助预测室温超导体

目前来看,传统的BCS理论仅能描述极少的一部分超导体,绝大部分的非常规超导体特别是常压高温超导体并没有建立统一的微观机理,要从理论上准确预言常压室温超导体是非常困难的。从另一个角度,我们也可以理解为“没有任何一个理论限制了室温超导的存在”,那么是否可以“凭经验”预测出室温超导呢?百余年来,有多例新型超导家族的发现都是打破陈规的,即在“本不该超导”的材料体系中发现了超导。比如电子有效质量巨大的重费米子超导体,含有铁、锰、镍等磁性元素的非常规超导体,传统理论认为是绝缘体的过渡金属氧化物(实际上正常态是导体)超导体等。特别是当年马蒂亚斯提出的“高温超导黄金六则”被铜氧化物超导体的发现逐一打破,领域内对于预测高温超导体一度失去了信心 [5]。但是如今我们有了强大的AI大模型工具,在材料计算和性能预测方面的能力已经有了质的飞跃。一方面,可以借助超级计算机甚至是量子计算机的强大算力来计算材料的可能结构形态和基本物性;另一方面,可以借助AI工具检索、分析、学习已有的材料科学数据库,进而发现我们尚未认识清楚的潜在规律,进而预测出新型超导材料甚至是室温超导材料。同时,实验和理论物理学家们在超导研究中获得的一些“直觉”经验,也将进一步提高AI预测的效率和准确性(图14) [80]。例如,一些科学家认为某些特定的功能结构单元、原子配位方式、化学键构型对提高超导 T c有至关重要的作用,引入这些条件之后,再结合已有实验数据不断训练AI模型,就有可能发掘出室温超导体 [81—84]。不仅如此,科学家们还发明了材料合成AI机器人,从材料计算、性能预测,到材料合成,再到物性表征,可以全流程AI管理,这或许是未来材料科学的研究模式。

图14 人工智能、机器学习与材料设计(来自https://weeklyreport.ai/blog/the-crystal-ball-of-ai-deepmind-s-revolutionary-leap-in-material-science/)

3.9 非电子载流超导体策略红

目前已发现的所有超导体都属于电子载流超导体,即超导态是电子库珀对的宏观量子凝聚态。在超导现象发现之后,科学家们也发现了原子的宏观量子凝聚态,比如He的超流态和碱金属的玻色—爱因斯坦凝聚态,整数和分数量子霍尔效应是受到拓扑保护的另一种电子宏观量子态,光子构造的人工规范场也可以实现分数量子反常霍尔态。也就是说,宏观量子态可以由玻色子或费米子形成,无论它们是否带电,也无论是否有磁性。He-3超流现象的理论解释就是基于库珀对的思想——自旋相同的两个He-3原子在配对后可以整体看作是一个玻色子,同样可以实现超流态,只是比He-4超流需要低得多的温度,且He-3超流体具有磁性 [85]。那么有没有可能在一些非电子载流子的导体中,某些带电的准粒子也出现宏观量子凝聚态,从而具有超导电性呢?例如超原子半导体材料Re 6Se 8Cl 2可以在室温下实现声子激子极化子的波动传输,性能优于硅半导体,而空穴掺杂的Re 6Se 8Cl 2就能出现8 K左右的超导电性,上临界场达到了30 T (图15) [86]。我们注意到,极化子超导模型早在1952年就由D. Pines和李政道一起提出,只是目前尚未有任何实验证据,后来被更为简洁的BCS理论所替代 [5]。在材料制备技术和物性计算能力大幅度提高的今天,可以通过人工设计一些特殊材料结构,实现带电载流子的超导态,甚至是室温超导态。和电荷超导态对应,自旋系统可否形成超导态呢?科学家们从理论上认为,作为电荷绝缘体的自旋超导态也具有两个典型特征:自旋流无耗散的零自旋阻现象和具有电场梯度屏蔽作用的电迈斯纳效应 [87—89]。自旋超导态是由电荷为零、自旋非零的玻色子产生的宏观量子凝聚态,是否具有室温自旋超导存在的可能性尚待探讨。

图15 固体材料中各种复杂的准粒子激发(来自“透明思想科学家”公众号https://baijiahao.baidu.com/s?id=1780871252319905038)

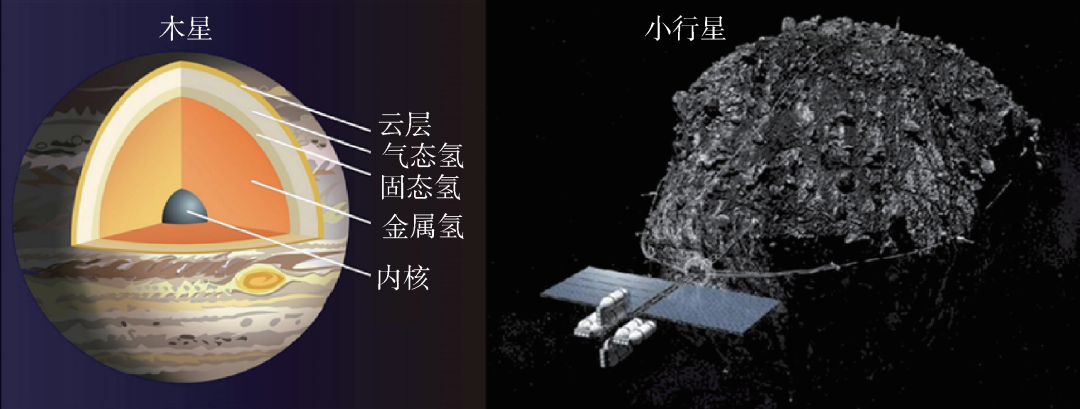

3.10 地球之外的超导体

我们甚至可以把目光放的更远一些,在地球之外,是否存在超导材料,甚至是室温超导材料呢?已有发现认为来自小行星带的陨石含有超导体,主要是含铌、钛、锌等元素超导体或其合金的形式,其 T c通常小于10 K [90]。一些地外天体形成于恒星诞生后不久,可能在极端高温、高压、高辐射的环境中形成了一些人工无法合成的材料结构,包括超导电性在内的物性也是可能存在的。在木星等气态行星的内部,其内核压力达到了400 GPa以上,完全可以形成金属氢室温超导体(图16左图)。在星系核、超大质量黑洞、类星体等各种含有高密度、高能量粒子的天体中,有没有可能形成非电子载流的超导态?理论上就推测,中子星的内部可能存在质子的超流态或超导态,质子涡旋态的磁场分布会对中子星的电磁脉冲造成影响,这种质子超导态的“临界温度”可能高达上亿摄氏度 [91,92]。目前科技条件,我们要检验地球之外的超导态还非常困难,但随着小行星采样、火星移民甚至深空旅行的实现,或许真的有一天就能像科幻电影《阿凡达》描述的那样,去外星球开采室温超导矿产,造福全人类世界(图16右图) [5]。

图16 木星和小行星有望蕴含“室温超导矿产”

4

关于室温超导的一些理性思考

纵然室温超导的未来愿景十分美好,我们也应该对室温超导保持谨慎乐观的态度。人们对室温超导的热切探索,代表着一种勇于挑战、突破极限、执着创新的精神。没有一个理论能够限制我们不断突破超导体的临界温度,也没法肯定哪一条路径就能实现室温超导,更没有任何预期室温超导就一定会有用。

图17 激光诱导的瞬态“室温超导”(来自https://www.nextbigfuture.com/2014/12/infrared-laser-enables-room-temperature.html)

首先,面对室温超导的报道,我们应该冷静对待,用科学的方法判断其准确性。超导电性必须有严格的零电阻和抗磁性证据,属于载流子在宏观层面的量子凝聚态,是可以稳定存在的。如果相关实验证据并不能满足如上条件,即便是声称达到了“室温”的超导现象,也是值得商榷的。比如近年来,有光泵浦诱导的“瞬态室温超导”的报道就存在很大的争议,在高于300 K的温度观测到疑似库珀对的信号,且存在时间尺度仅为皮秒量级,并不能代表其属于电子的宏观量子凝聚态(图17) [93,94]。一些高压下的电阻下降、高温下的微弱抗磁、表面或纳米结构下的电阻突变等,是否就是超导相变,需要非常仔细地甄别。至于一些声称块体常压常温超导的报道,原则上在公布材料成分、结构和制备方法之后,可以很快被业内检验真伪,大可不必激动过早。

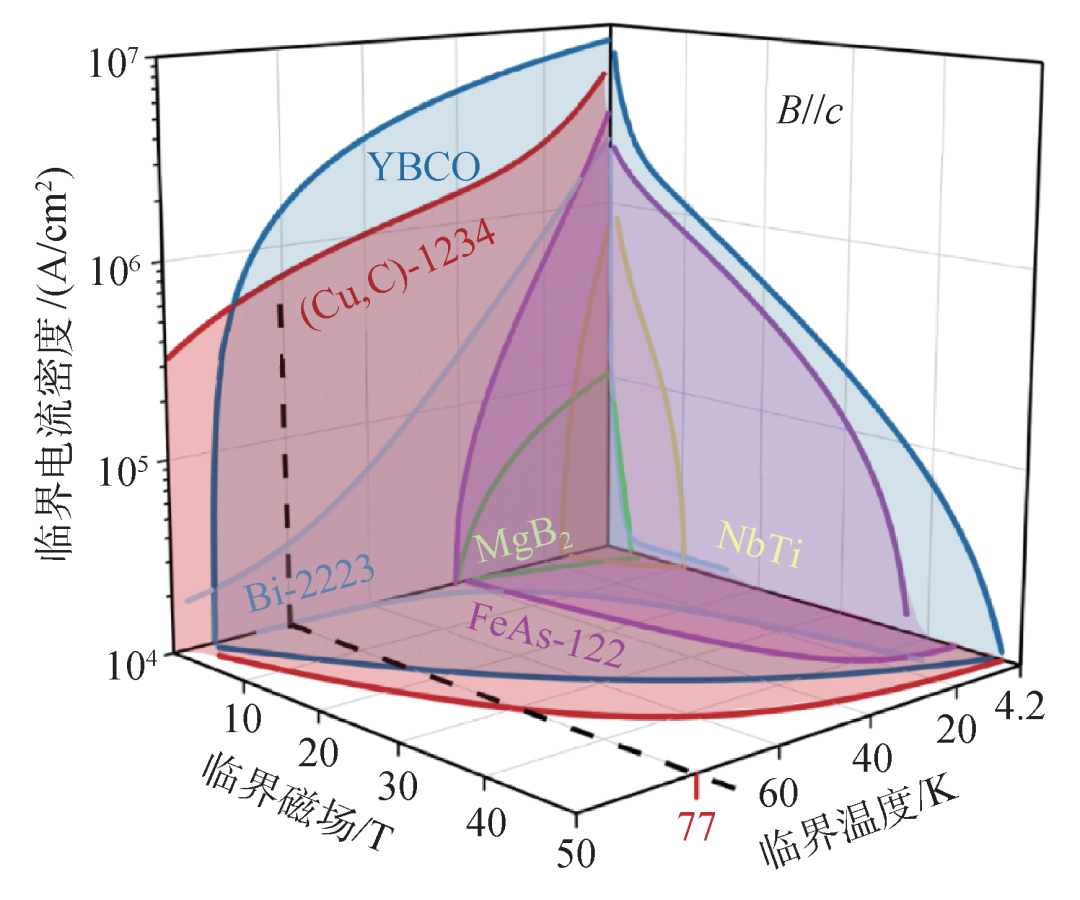

图18 几类实用化超导的临界曲面(由上海大学蔡传兵团队提供)

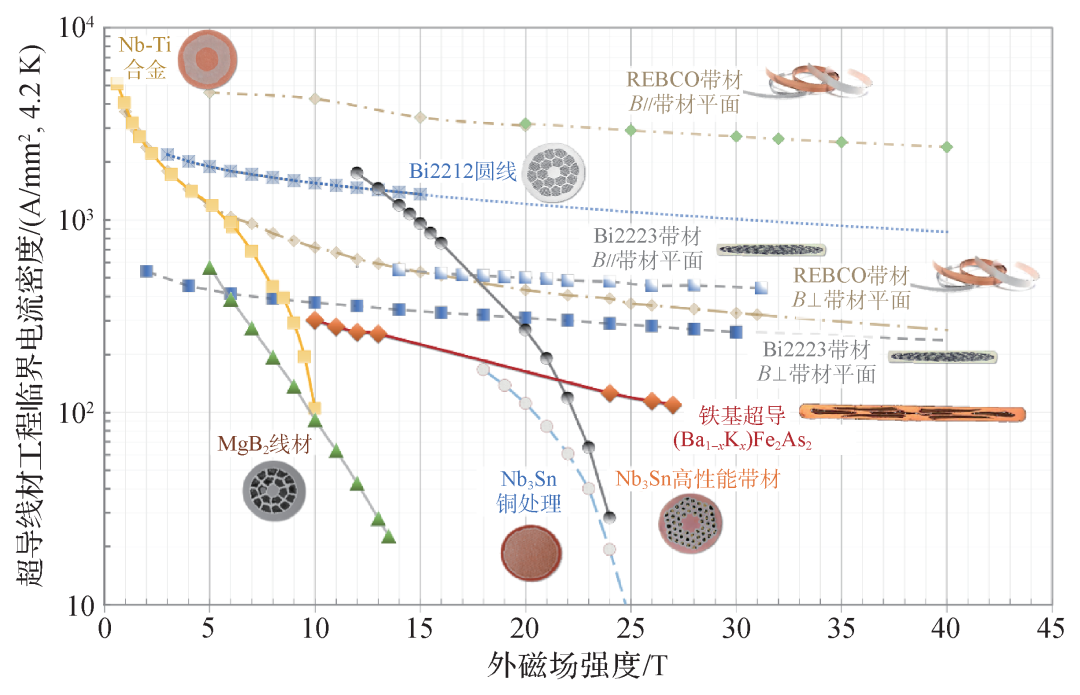

其次,室温超导体是否就能造成能源领域或整个工业界的革命,应该持保留态度。因为超导体的 T c提升,并不意味着其临界电流密度 J c和上临界场 H c 2同样随之提升,相反它们可能迅速降低。而决定超导体强电应用性能的,是三个临界参数( T c, J c, H c2)共同构成的“临界曲面”,但凡其中一个临界参数太低,都会极大制约其载流或抵御外磁场的能力(图18)。比如室温超导体的超流密度极低,稍微通大一点的电流就会恢复成有阻的正常态,甚至连地磁场都抵御不了,那么其应用价值就很小了。但超导材料的规模实用化,仅仅靠临界曲面的“三高”参数是不够的,还需要考虑其化学稳定性、毒性、机械性能、制备复杂度、性价比等等,即不仅要“能用”,还要“好用”才行。比如,即便是早已达到液氮温区的铜氧化物超导体,其实用化的商业规模也远不如液氦温区的Nb-Ti合金材料。即便我们找到了可以实用化的室温超导体,具体也需要看应用场景的需求,因为它并不能替代目前已有的各种超导应用。实际上,已发现的上万种超导材料里,“能用”的寥寥无几,“好用”的则几乎没有。比如超导量子芯片主要用的仍然是Al, T c仅有1 K左右,优势在于与半导体工艺基本兼容且能保持良好的量子相干时间;用于粒子加速器“心脏”的高频超导谐振腔目前基本采用的是高纯的金属Nb, T c大约9 K左右,其糖葫芦状的特殊结构和内壁的极致要求,让其他超导材料很难实现;加速器磁体、核聚变磁体、核磁共振成像磁体等对磁场的取向、聚焦、尺寸、均匀度、稳定性等等有着非常苛刻的要求,所以能用于这些磁体的超导材料仍以Nb-Ti或Nb 3Sn合金为主,需要借助液氦来制冷。而且,超导材料的使用并非温度越高越好,而是温度越低越好,因为低温下的 J c和 H c2才足够高,可以承载更大的电流或磁场,量子效应也更加明显。这意味着,即便发现了综合性能优越的室温超导体,人们依旧倾向于在低温下使用它。此外,如何在强磁场下仍旧保持较强的载流能力,是实用化超导材料的关键指标(图19) [95]。

图19 几类实用化超导在强磁场下的临界电流密度(由中国科学院电工研究所马衍伟团队提供)

最后,我们要乐观地预见室温超导的重大科学意义。无论室温超导是否有实用价值,它的发现都是对人类认知边界的重要突破,正如我们执著地寻找宇宙深处的秘密或微观粒子的本源一样。如前所述,现有的BCS理论仅能描述极少数的常规超导体,在面对关联电子态下的非常规超导体时,已有的金属导电理论早已捉襟见肘,遇到了很多难以从微观上理解的量子物态 [15,57]。可以肯定地说,高温超导或非常规超导的微观机理的最终突破,能够帮助我们建立起关联物态的“量子多体理论”,从而预测更多的新奇量子材料,甚至启发推进其他物理学理论的发展。所以,对于尚无理论解释的常压室温超导体 而言,其微观机制必然是全新的,可以刷新我们对物质世界的认知,科学的重大突破也必将由此诞生(图20)。

未来,让我们一起热切期待,室温超导时代的到来!

图20 从科幻走向现实的室温超导体

参考文献

[1] 章立源. 超越自由:神奇的超导体. 北京:科学出版社,2005

[2] 张裕恒. 超导物理. 合肥:中国科学技术大学出版社,1997

[3] Tinkham M. Introduction to Superconductivity. New York:Dover Publications,1996

[4] Higgs P W. Phys. Rev. Lett.,1964,13 (16):508

[5] 罗会仟 . 超导“小时代”——超导的前世、今生和未来 . 北京:清华大学出版社,2022

[6] Onnes H K. Commun. Phys. Lab. Univ. Leiden,1913:133d

[7] Meissner W,Ochsenfeld R. Naturwissenschaften,1933,21:787

[8] Ginzburg V L,Landau L D. Sov. Phys. JETP,1950,20:1064

[9] Bardeen J,Cooper L N,Schrieffer J R. Phys. Rev.,1957,106(1):162

[10] Bardeen J,Cooper L N,Schrieffer J R. Phys. Rev.,1957,108(5):1175

[11] 罗会仟,周兴江. 现代物理知识,2012,24(2):30

[12] 罗会仟. 现代物理知识,2024,36(4):46

[13] 闻海虎. 物理,2006,35(01):16

[14] 闻海虎. 物理,2006,35(02):111

[15] Schrieffer J R,Brooks J S. Handbook of High-Temperature Superconductivity. Springer,2007

[16] Matthias B T

et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA , 1977 , 74(4) : 1334

[17] Sun H

et al. Nature , 2023 , 621 : 493

[18] 王猛. 物理,2023. 52(10):663

[19] Gu Q,Wen H H. The Innovation,2022,3(1):100202

[20] Drozdov A P

et al. Nature , 2015 , 525 : 73

[21] Drozdov A P

et al. Nature , 2019 , 569 : 528

[22] 单鹏飞,王宁宁,孙建平 等. 物理,2021,50:217

[23] 孙莹,刘寒雨,马琰铭. 物理学报,2021,70:017407

[24] Zhong X,Tse J S,Hemley R J

et al. The Innovation , 2022 , 3 : 100226

[25] Luo H. The Innovation Materials,2024,2(5):100105

[26] Schilling A

et al. Nature , 1993 , 363 : 56

[27] 罗会仟. 物理,2018,47(9):592

[28] Bednorz J G,Müller K A. Z. Phys. B,1986,64:189

[29] Stewart G R. Physica C,2015,514:28

[30] 赵忠贤 等. 科学通报,1987,32:412

[31] Wu M K策略红

et al. Phys. Rev. Lett. , 1987 , 58 : 908

[32] Narayan J

et al. Appl. Phys. Lett. , 1987 , 51 : 940

[33] Taylor K N R

et al. J. Crystal Growth , 1987 , 85 : 628

[34] Wu P T,Liu R S,Sung H M

et al. MRS Online Proceedings Library , 1987 , 99 : 623

[35] Novac A,Nguyen V V,Fischer E

et al. Mater. Sci. Engin. , 1995 , B34 : 147

[36] Superconductor News. http://www.superconductors.org/News.htm

[37] Tolpygo S K. Morozovskii A E. Pis′ma v Zhurnal Eksperimental′noi i Teoreticheskoi Fiziki,1990,52(10):1096

[38] Lee S

et al. 2023 , arXiv : 2307.12008

[39] Lee S

et al. 2023 , arXiv : 2307.12037

[40] Wu H,Yang L,Xiao B

et al. 2023 , arXiv : 2308.01516

[41] Kumar K,Karn N K,Awana V P S. Supercond. Sci. Technol.,2023,36:10LT02

[42] Zhu S,Wu W,Li Z

et al. Matter , 2023 , 6 : 4401

[43] Liu C

et al. Phys. Rev. Materials , 2023 , 7 : 084804

[44] Heeger A J

et al. Rev. Mod. Phys. , 1988 , 60 : 781

[45] Physicist Found Guilty of Misconduct. https://www.nature.com/articles/news020923-9

[46] Wigner E,Huntington H B. J. Chem. Phys.,1935,3:764

[47] Dias R P,Silvera I F. Science,2017,355:715

[48] Snider E

et al.Retracted Article. Nature , 2020 , 586 : 373

[49] Snider E

et al. Retracted Article. Phys. Rev. Lett. , 2021 , 126 : 117003

[50] Dasenbrock-Gammon N

et al.Retracted Article. Nature , 2023 , 615 : 244

[51] Superconductivity Scandal: the Inside Story of Deception in a Rising Star’s Physics Lab. https://www.nature.com/articles/d41586-024-00716-2

[52] Semenok D V

et al. 2024 , arXiv : 2408.07477

[53] Song Y

et al. Phys. Rev. Lett. , 2023 , 130 : 266001

[54] Zhang Z

et al. Phys. Rev. Lett. , 2022 , 128 : 047001

[55] He Y

et al. Phys. Chem. Chem. Phys. , 2024 , 25 : 21037

[56] Stewart G R. Adv. in Phys.,2017,66:75

[57] 向涛. d波超导体. 北京:科学出版社,2007

[58] 李泽众,洪文山,谢涛 等. 物理学报,2025,74(1):017401

[59] Pereiro J

et al. Physics Express , 2011 , 1 : 208

[60] Ohtomo A,Hwang H Y. Nature,2004,427:423

[61] Liu X

et al. J. Phys. : Condens. Matter. , 2015 , 27 : 183201

[62] Peng R

et al. Nat. Commun. , 2014 , 5 : 5044

[63] Liu C

et al. Science , 2021 , 371 : 716

[64] Jiang X

et al. Nature Physics , 2023 , 19 : 365

[65] Cui Y

et al. Science Bulletin , 2018 , 63 : 11

[66] Cao Y

et al. Nature , 2018 , 556 : 43

[67] Yi H

et al. Science , 2024 , 383 : 634

[68] Physicists create tunable superconductivity in twisted graphene“nanosandwich”.https://news.mit.edu/2021/physicists-create-tunable-superconductivity-twisted-graphene-nanosandwich-0201

[69] Guo Y

et al. Nature , 2025 , 637 : 839

[70] Yu Y

et al. Nature , 2019 , 575 : 156

[71] Xu G,Zhu C,Gao G. Small,2022,18(44):2203140

[72] Takada K

et al. Nature , 2003 , 422 : 53

[73] Deguchi K

et al. Supercond. Sci. Technol. , 2011 , 24 : 055008

[74] Shi M Z

et al. Phys. Rev. Mater. , 2018 , 2 : 074801

[75] Shi M Z

et al. New J. Phys. , 2018 , 20 : 123007

[76] Schöneich M,Johrendt D. Zeitschrift anorg allge chemie,2024,650:e202400155

[77] Sun L,Cava R J. Phys. Rev. Materials,2019,3:090301

[78] Kamiya K

et al. Nature Commun. , 2018 , 9 : 154

[79] Zhang X

et al. Commun. Phys. , 2022 , 5 : 282

[80] The Crystal Ball of AI: DeepMind's Revolutionary Leap in Material Science. https://weeklyreport.ai/blog/the-crystal-ball-of-ai-deepmind-s-revolutionary-leap-in-material-science/

[81] Konno T

et al. Phys. Rev. B , 2021 , 103 : 014509

[82] Jung S G,Jung G,Cole J M. J. Chem. Inf. Model.,2024,64:7349

[83] Horide T,Iyo A,Ichino Y. The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. A,2024,144:344

[84] Han X Q

et al. 2024 , arXiv : 2409.08065

[85] Leggett A J. Rev. Mod. Phys.,1975,47:331

[86] Tulyagankhodjaev J A

et al. Science , 2023 , 382 : 438

[87] Sun Q,Jiang Z,Yu Y

et al. Phys. Rev. B , 2011 , 84 : 214501

[88] Sun Q,Xie X C. Phys. Rev. B,2013,87:245427

[89] Yuan W

et al. Science Advances , 2018 , 4 : eaat1098

[90] Wampler J

et al. PNAS , 2020 , 117 (14) : 7645

[91] Haensel P,Potekhin A Y,Yakovlev D G. Neutron Stars. Springer,2007

[92] 彭秋和. 北京大学学报. 自然科学版,2003,(S1) :75

[93] Gerber S

et al. Science , 2015 , 350 : 949

[94] Mankowsky R

et al. Nature , 2014 , 516 : 71

[95] 罗会仟. 现代物理知识. 2024,36(5):38

(参考文献可上下滑动查看)

《物理》50年精选文章

米牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。